La guerra cognitiva cinese per convincere Taiwan alla resa

La Cina evolve la sua strategia verso Taiwan: oltre alle minacce militari, un approccio multidimensionale che punta al logoramento economico e psicologico per assoggettare l'isola

La metafora del "nodo scorsoio" che si stringe attorno a Taiwan, utilizzata dai vertici di Pechino per descrivere la propria strategia, coglie con precisione la natura delle pressioni che la Cina sta esercitando sull'isola. Non si tratta più della minaccia diretta di un'invasione anfibia, scenario che domina i titoli dei giornali, ma di un approccio multidimensionale che mira a rendere la resistenza taiwanese psicologicamente insostenibile prima ancora che militarmente impossibile.

Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha accelerato questo processo in modo decisivo. L'imprevedibilità del presidente americano, la sua ostilità verso gli alleati tradizionali e il disprezzo manifesto per i legami consolidati hanno offerto a Xi Jinping una finestra di opportunità strategica che Pechino sta sfruttando con metodica determinazione. Mentre Washington oscilla tra minacce commerciali e crescenti ambiguità sul valore della relazione con Taiwan, la Cina ha intensificato una campagna di logoramento che opera simultaneamente su tre fronti: l'erosione dell'autonomia economica dell'isola, la manipolazione della sua coesione politica interna e la demolizione graduale della fiducia nelle garanzie di sicurezza americane.

Questo approccio segna un'evoluzione rispetto alle strategie cinesi del passato. Già prima dell'ascesa al pieno potere del DPP nel 2016, Pechino puntava a una "riunificazione pacifica" attraverso pressioni politiche e strumenti di influenza. Oggi quella linea si è fatta più articolata: alla minaccia militare, sempre più esplicita, si affianca una strategia di assorbimento progressivo che mira a convincere Taiwan, con pressioni, isolamento e manipolazioni, che la resa sia, nel tempo, l’opzione più razionale.

I. IL "MODELLO PEIPING": VITTORIA SENZA COMBATTERE

La conquista di Pechino nel 1949 rimane un paradigma strategico nell'immaginario del Partito Comunista Cinese. La città, allora chiamata Peiping, cadde senza che un solo colpo fosse sparato: dopo un mese di assedio, il comandante nazionalista Fu Zuoyi negoziò una resa che preservò l'integrità della città e la consegnò intatta, consentendo ai comunisti di ottenere una vittoria dall’alto valore simbolico, oltre che militare e politico. Questo precedente storico ha assunto oggi una rilevanza operativa diretta, trasformandosi da memoria utilizzata a fine propagandistico in soluzione applicabile al caso taiwanese.

Il "modello Peiping" non si basa sulla superiorità militare schiacciante, ma sulla capacità di rendere la resistenza psicologicamente insostenibile. L'obiettivo non è dimostrare che la riunificazione sia giusta, ma convincere Taiwan che sia inevitabile. Questa distinzione è cruciale: mentre una campagna di persuasione richiederebbe consenso genuino, una strategia di rassegnazione necessita soltanto di esaurire la volontà di opposizione attraverso una pressione graduata e costante.

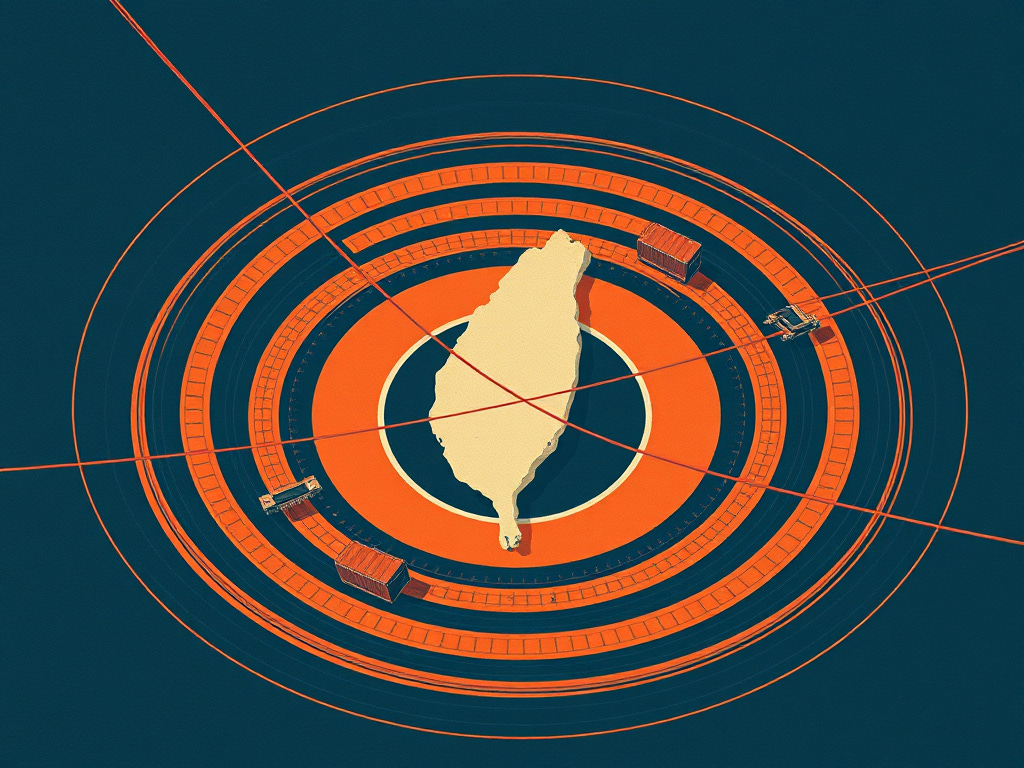

Le esercitazioni militari cinesi degli ultimi mesi sono ascrivibili a questa logica. Le manovre "Strait Thunder 2025A" dello scorso inizio aprile hanno simulato non solo sbarchi anfibi tradizionali, ma soprattutto blocchi navali parziali e bombardamenti selettivi di infrastrutture energetiche e portuali. L'innovazione tattica più significativa riguarda l'integrazione di marina militare, guardia costiera e milizie marittime su pescherecci in quella che in gergo operativo cinese viene chiamata «strategia delle foglie di cavolo» - un metodo di accerchiamento progressivo a strati concentriciche rendano impossibile distinguere tra operazioni di pattugliamento e preparativi bellici.

Questa ambiguità deliberata rappresenta il cuore dell'approccio cinese. Una "quarantena" condotta dalla guardia costiera sotto pretesti doganali o sanitari offre maggiore flessibilità in termini di escalation o de-escalation rispetto a un blocco navale formale, che costituirebbe inequivocabilmente un atto di guerra. La Cina può in tale modo testare le reazioni taiwanesi e americane senza attraversare soglie di non ritorno, calibrando l'intensità della pressione in base alle risposte ricevute.

II. LA GUERRA ECONOMICA COME ARMA STRATEGICA

La vulnerabilità dell'isola assediata

Taiwan rappresenta un paradosso geopolitico: la sua forza economica costituisce simultaneamente la sua principale risorsa difensiva e la sua vulnerabilità più critica. L'isola produce il 90% dei semiconduttori più avanzati al mondo, una dipendenza globale che molti taiwanesi considerano uno "scudo di silicio" capace di garantire protezione internazionale. Tuttavia, questa stessa specializzazione espone Taiwan a forme di ricatto economico che Pechino sta esplorando con crescente sofisticazione.

Lo Stretto di Taiwan canalizza annualmente circa la metà del traffico mondiale di container e la quasi totalità delle navi portacontainer più grandi. Una "quarantena" anche parziale di questa rotta commerciale genererebbe conseguenze economiche globali superiori ai 2.000 miliardi di dollari, secondo le stime più prudenti. Ed è proprio l'enormità di questo costo che potrebbe trasformarsi in un'arma fondamentale la Cina, se adeguatamente preparata: l'interdipendenza economica mondiale potrebbe spingere i paesi occidentali a effettuare concessioni alla Cina pur di mantenere aperto il flusso di semiconduttori, piuttosto che sostenere una resistenza taiwanese che paralalizzerebbe le catene di approvvigionamento globali.

La dipendenza energetica di Taiwan amplifica questa vulnerabilità strutturale. L'isola importa il 96% del proprio fabbisogno energetico, inclusa la totalità del gas naturale liquefatto che alimenta il 42% della produzione elettrica. Le scorte strategiche coprono appena 11 giorni di consumo, un margine che il governo prevede di estendere a 14 giorni entro il 2027. Questa fragilità energetica trasforma ogni interruzione commerciale in un conto alla rovescia verso il collasso delle infrastrutture civili, un elemento che gli strateghi cinesi hanno esplicitamente incorporato nelle proprie esercitazioni.

Gli strumenti del controllo cinese

La capacità cinese di orchestrare una pressione economica coordinata deriva dal controllo di nodi strategici nell'economia globale. I porti cinesi gestiscono il 40% del traffico mondiale di container, mentre aziende cinesi possiedono od operano 115 porti al di fuori del territorio continentale. Questa rete logistica consente a Pechino di esercitare pressioni indirette sulle compagnie di navigazione senza ricorrere a misure militari dirette: la minaccia di escludere dai porti cinesi le società che violano eventuali restrizioni commerciali potrebbe risultare sufficiente per garantire che si adeguino.

L'esperienza delle esercitazioni militari del 2022 ha fornito un'anteprima di questa dinamica. Quando la Cina ha dichiarato sei zone militari riservate attorno a Taiwan, oltre 200 navi hanno modificato spontaneamente le proprie rotte per evitare le aree interdette. Solo una manciata di imbarcazioni ha ignorato le restrizioni cinesi e ciò ha dimostrato l'efficacia deterrente di misure che tecnicamente non avevano valore legale internazionale. I premi assicurativi per la navigazione nello Stretto erano aumentati di conseguenza, creando incentivi economici strutturali per evitare l'area anche in assenza di divieti formali.

Il caso dei cavi sottomarini illustra un'altra dimensione di questa strategia. Taiwan dipende da 14 cavi sottomarini per le comunicazioni internazionali, infrastrutture particolarmente vulnerabili a sabotaggi. L'incidente di aprile, quando un capitano cinese è stato accusato di aver trascinato deliberatamente l'ancora per tagliare un cavo di comunicazione, potrebbe prefigurare tattiche di interruzione sistematica dei collegamenti informativi dell'isola. Le alternative via satellite, microonde o palloni aerostatici non possono eguagliare la capacità delle connessioni sottomarine, rendendo Taiwan potenzialmente isolabile dal mondo digitale globale.

III. LA BATTAGLIA PER LE MENTI: INFILTRAZIONE E MANIPOLAZIONE

L'infiltrazione sistematica

Il quadruplicamento dei processi per spionaggio nei tribunali taiwanesi tra il 2021 e il 2025 rivela l'intensità della penetrazione cinese nel tessuto politico dell'isola. La campagna governativa contro l'infiltrazione ha portato alla messa sotto indagine di almeno cinque membri del partito di governo, incluso un ex-assistente del presidente Lai Ching-te, un segno del fatto che la rete di influenza cinese sta raggiungendo i vertici del potere taiwanese. Questa infiltrazione non si limita al reclutamento di spie tradizionali, ma mira a creare una classe dirigente psicologicamente predisposta al compromesso con Pechino attraverso legami economici, familiari o politici tra le due sponde dello Stretto.

La sistematizzazione di questa campagna ha raggiunto dimensioni burocratiche senza precedenti. La presidenza Lai ha avviato nel marzo 2025 un processo di screening che ha coinvolto oltre 371.000 militari e funzionari pubblici, estendendolo successivamente ai governi locali, alle scuole e alle università. Le operazioni di controllo hanno identificato 77 dipendenti pubblici in possesso di documenti di residenza cinesi, un numero apparentemente limitato ma indicativo della penetrazione capillare del sistema di incentivi di Pechino. La strategia cinese di rilasciare carte d'identità e permessi di residenza ai taiwanesi che lavorano o vivono nel continente rispecchia le tattiche russe nell'Ucraina orientale: una forma di "annessione graduale" che non appare come invasione su larga scala ma assorbe progressivamente la popolazione attraverso meccanismi amministrativi.

L'operazione di charme cinese ha raggiunto dimensioni industriali: nel 2024, circa 39.000 taiwanesi hanno partecipato a oltre 400 eventi commerciali sponsorizzati da enti governativi cinesi, un incremento del 3% rispetto all'anno precedente. Questi programmi di scambio coprono settori strategici come agricoltura, turismo, biotecnologie e medicina, creando reti di interesse che legano segmenti specifici dell'economia taiwanese al mercato continentale. La strategia non punta alla conversione ideologica, ma alla creazione di gruppi di pressione interni che antepongano la stabilità economica alla resistenza politica.

La polarizzazione orchestrata

La crisi istituzionale in atto a Taiwan riflette l'efficacia di questa strategia di influenza. Il parlamento, controllato dal Kuomintang e dal Partito del Popolo Taiwanese, ha paralizzato deliberatamente le funzioni esecutive attraverso tagli drastici ai budget della difesa, della guardia costiera e della cybersicurezza. L'approvazione di leggi che espandono i poteri legislativi a spese del presidente, seguita dalla paralisi della Corte costituzionale quando questa ha dichiarato incostituzionali alcune norme, dimostra una strategia coordinata di sabotaggio istituzionale.

Il viaggio a Pechino del leader parlamentare del Kuomintang Fu Kun-chi, che ha incontrato Wang Huning, il numero quattro del Partito Comunista responsabile della politica taiwanese, ha ulteriormente accentuato questa collaborazione. L'incontro, coronato da dichiarazioni sulla "famiglia unica" e sulla cooperazione contro l'indipendenza taiwanese, è stato seguito da concessioni economiche selettive, come la la revoca del divieto di importazione di pompelmi dalla contea di Hualien, rappresentata da Fu, mentre il bando è rimasto in vigore per le aree controllate dal partito di governo. Si tratta di una politica del bastone e della carota che crea incentivi concreti per la collaborazione di attori locali con Pechino, trasformando la geografia elettorale in mappa della progressiva penetrazione cinese.

La trasformazione dell'opinione pubblica

L'erosione della fiducia nelle garanzie americane rappresenta forse il più significativo sviluppo positivo per la guerra cognitiva cinese. Sondaggi recenti indicano che il 60% dei taiwanesi considera inaffidabili gli Stati Uniti sotto la presidenza Trump, mentre la percentuale di coloro che prevedono una "riunificazione forzata" è salita dal 20% al 30% tra il 2020 e il 2025. Questa trasformazione dell'opinione pubblica non riflette necessariamente un aumento del sostegno alla riunificazione - solo il 4% dei taiwanesi la appoggia attivamente - ma piuttosto una rassegnazione crescente alla sua inevitabilità.

Il fenomeno è particolarmente evidente tra i giovani elettori, stanchi della retorica del "resistere alla Cina e proteggere Taiwan" dopo 25 anni di tensioni costanti. L'influencer taiwanese Zhong Ming-xuan ha sintetizzato questo sentimento in un video virale: "Sono stufo di questo copione". La frustrazione giovanile si concentra sulla percezione che il partito di governo strumentalizzi la paura cinese per distogliere l'attenzione da problemi come il costo degli alloggi e i salari stagnanti. Questa disaffezione crea spazio per narrative alternative che presentano l'accommodamento con Pechino non come tradimento, ma come realismo pragmatico di fronte a sfide economiche irrisolte.

La complessità identitaria della società taiwanese amplifica queste divisioni. La presenza di circa 600.000 "spose straniere" provenienti dal Sud-Est asiatico e dalla Cina continentale, insieme ai loro figli di seconda generazione, crea dinamiche sociali che Pechino può sfruttare selettivamente. I figli di immigranti cinesi affrontano stigmi geopolitici persistenti che li spingono a strategie identitarie difensive, mentre i figli di immigranti del Sud-Est asiatico beneficiano paradossalmente delle politiche governative come la New Southbound Policy. Questa segmentazione della popolazione immigrata crea vulnerabilità differenziate che la strategia cinese può manipolare attraverso politiche selettive di riconoscimento e inclusione.

IV. IL FATTORE TRUMP: INCERTEZZA COME ACCELERATORE

L'erosione della deterrenza americana

Il cambiamento di posizione degli strateghi americani rivela la profondità della trasformazione in corso. Elbridge Colby, ex sottosegretario del Pentagono che aveva a lungo sostenuto garanzie esplicite per Taiwan, ha compiuto una svolta radicale: ora definisce Taiwan una questione "non esistenziale" per gli Stati Uniti e suggerisce che l'isola non possa essere difesa a costi accettabili. La sua proposta di aumentare la spesa militare taiwanese dal 2,1% al 10% del PIL equivale a una dichiarazione di abbandono mascherata da richiesta di maggiore impegno locale. Questo cambiamento di posizione non è isolato: riflette una rivalutazione sistematica dei costi di un conflitto con la Cina che cresce parallelamente al rafforzamento militare di Pechino.

La retorica di Trump amplifica queste incertezze strutturali. La sua caratterizzazione di Taiwan come "ladra" dell'industria americana dei semiconduttori si combina con la minaccia di applicare dazi contro alleati regionali cruciali come Giappone, Filippine e Corea del Sud. Questa ostilità verso partner la cui cooperazione sarebbe indispensabile in qualsiasi scenario di conflitto crea un paradosso strategico: gli Stati Uniti mantengono formalmente l'impegno a difendere Taiwan mentre erodono sistematicamente le alleanze necessarie a renderlo credibile.

Le conseguenze regionali dell'incertezza

L'inaffidabilità americana sta ridisegnando le strategie regionali in modi che favoriscono oggettivamente Pechino. Giappone e Filippine dichiarano che l'autonomia taiwanese è vitale per la propria sicurezza, ma entrambi affrontano pressioni militari cinesi crescenti che limitano la loro capacità di azione indipendente. La moltiplicazione dei conflitti globali, dall'Ucraina a Gaza, dalle tensioni indo-pakistane ai disordini in Myanmar, assorbe risorse e attenzione occidentali, creando per la Cina quella che Philippe Le Corre dell'ESSEC definisce una "finestra di opportunità strategica" per azioni decisive nell'Indo-Pacifico.

Il tentativo taiwanese di diversificare i propri sostenitori guardando all'Europa rappresenta un riconoscimento implicito di questa vulnerabilità. Il discorso del presidente Lai dell'8 maggio, che ha paragonato la situazione taiwanese a quella europea negli anni Trenta cerca di mobilitare solidarietà attraverso analogie storiche. La visita programmata dell'ex-presidente Tsai Ing-wen nel Regno Unito, inizialmente rinviata su richiesta britannica, simboleggia sia la ricerca taiwanese di alternative americane sia la riluttanza europea a confrontarsi direttamente con Pechino. Questi sforzi diplomatici rivelano tanto l'urgenza taiwanese quanto i limiti delle opzioni di cui dispone Taipei.

La strumentalizzazione dell'asse sino-russo

La presenza di Xi Jinping alle commemorazioni moscovite della fine della Seconda Guerra Mondiale ha cristallizzato una convergenza strategica con la Russia che va oltre la cooperazione bilaterale. La dichiarazione russa di "opposizione ferma all'indipendenza taiwanese in qualsiasi forma" e il "sostegno incondizionato alle misure cinesi per l'unificazione nazionale" trasforma la questione taiwanese in componente di un confronto globale più ampio. Questa alleanza di fatto offre a Pechino una copertura diplomatica e potenzialmente militare per azioni future, mentre la Russia ottiene precedenti per la propria dottrina di "sfere di influenza" naturali.

L'allineamento sino-russo crea inoltre un precedente procedurale pericoloso: se Mosca può rivendicare il diritto di "preservare la sicurezza nazionale" attraverso l'invasione dell'Ucraina, Pechino può invocare logiche analoghe per Taiwan. La sincronizzazione temporale tra escalation russa in Europa orientale e pressioni cinesi nell'Indo-Pacifico non è casuale: entrambe le potenze beneficiano della dispersione delle risorse occidentali su fronti multipli, riducendo la capacità di risposta coordinata a ciascuna crisi specifica.

V. SCENARI E CONTRADDIZIONI

I limiti della strategia cinese

Le recenti purghe nell'Esercito Popolare di Liberazione (PLA) cinese rivelano le incertezze che affliggono la stessa leadership di Pechino riguardo alle proprie capacità militari. Sebbene Pechino si stia chiaramente preparando a un’annessione dell’isola, la rimozione di comandanti chiave, in alcuni casi con alte competenze specifiche proprio nel campo del teatro militare della Cina orientale e di Taiwan, suggerisce dubbi sostanziali sulla prontezza operativa delle forze armate. Questa contraddizione tra retorica aggressiva e crepe interne indica che anche Pechino riconosce i rischi impliciti in un'escalation militare diretta, preferendo per ora mantenere la pressione psicologica senza attraversare soglie irreversibili.

L'esperienza del Myanmar offre un monito sui rischi che Pechino corre. La crescita del sentimento anti-cinese in Myanmar, culminata nell'attentato al consolato di Mandalay nell'ottobre 2024, dimostra come il sostegno a un governo autoritario possa generare contraccolpi imprevisti. Gli attacchi alle infrastrutture finanziate dalla Cina, come l'oleodotto nel Mandalay colpito dalle forze guerrigliere locali, sono un segno della vulnerabilità degli investimenti cinesi in contesti politicamente instabili. Taiwan, con la sua società civile organizzata e tradizione di resistenza, potrebbe sviluppare forme di opposizione ancora più efficaci.

La dipendenza economica reciproca costituisce un vincolo spesso sottovalutato nella pianificazione cinese. Una "quarantena" di Taiwan interromperebbe oltre 1.000 miliardi di dollari di commercio cinese che transita annualmente attraverso lo Stretto, mentre la perturbazione dei mercati finanziari globali potrebbe scatenare una fuga di capitali dalla Cina difficile da contenere anche con controlli rigorosi. L'economia cinese, già afflitta da investimenti esteri in calo verticale e profonde fratture sociali, potrebbe non sopportare lo shock di una crisi prolungata nello Stretto senza conseguenze interne destabilizzanti.

Le opzioni in campo

Il controllo delle isole periferiche come Kinmen e Matsu, situate a pochissima distanza dalle coste cinesi, rappresenta il banco di prova più probabile per l'escalation cinese. Le circa 70 "pattuglie di routine" condotte dalla guardia costiera di Pechino attorno a Kinmen dal febbraio 2024 hanno testato in modo sistematico le reazioni taiwanesi e americane a violazioni graduali dello status quo. La distanza di soli 4 chilometri dalla costa continentale rende queste isole obiettivi strategicamente appetibili e tatticamente fattibili, offrendo a Pechino la possibilità di ottenere vittorie simboliche senza innescare risposte sproporzionate.

L'escalation controllata verso un blocco parziale appare più probabile di un'invasione su larga scala, nella prospettiva attuale. I recenti test di ponti galleggianti e le esercitazioni di tipo "Giorno D" sono stati integrati da simulazioni di blocco navale che puntano a isolare selettivamente Taiwan piuttosto che conquistarla militarmente. Questa strategia consentirebbe alla Cina di calibrare la pressione in base alle reazioni internazionali, mantenendo sempre aperta la possibilità di intensificare o allentare la presa secondo le necessità tattiche.

Le contraddizioni delle purghe interne

La campagna taiwanese contro l'infiltrazione cinese rivela le tensioni irrisolte di una società che deve bilanciare sicurezza nazionale e inclusione sociale. Il caso di Chang Li-chi, insegnante taiwanese all'Università Huaqiao nel Fujian che ha perso la cittadinanza per aver ottenuto la residenza permanente cinese e dichiarato l'intenzione di aderire al Partito Comunista, illustra il crescente nervosismo di Taipei. Queste misure di sicurezza interna rischiano di alimentare proprio quelle divisioni sociali che la strategia cinese mira a sfruttare. I controlli massicci effettuati sui funzionari pubblici, estesi fino agli insegnanti universitari, rischiano di trasformare le istituzioni educative in "bancomat" per il consenso politico, secondo le critiche dell'opposizione. La militarizzazione crescente del dibattito identitario taiwanese potrebbe paradossalmente facilitare la penetrazione cinese creando risentimenti interni e spingendo verso l'autocensura segmenti della popolazione che mantengono legami familiari o economici con il continente.

Gli aspetti demografici alimentano ulteriormente queste tensioni: con un tasso di natalità tra i più bassi al mondo e una popolazione in rapido invecchiamento, Taiwan dipende strutturalmente dall'immigrazione per sostenere la propria vitalità economica. La contraddizione tra necessità politiche e ansia securitaria crea un dilemma strategico che Pechino può sfruttare offrendo alternative inclusive a politiche taiwanesi sempre più restrittive verso i legami tra le due sponde dello stretto.

Il paradosso ultimo risiede nell'equilibrio precario tra deterrenza e provocazione che caratterizza l'attuale fase di tensione. Pechino deve mantenere una pressione sufficiente a scoraggiare la resistenza taiwanese senza provocare reazioni che potrebbero consolidare l'opposizione interna e internazionale. Taiwan deve dimostrare determinazione nella resistenza senza offrire pretesti per escalation che potrebbero precipitare proprio quelle conseguenze che cerca di evitare. Gli Stati Uniti devono preservare credibilità deterrente senza impegnarsi in garanzie che potrebbero risultare impossibili da mantenere. Questo equilibrio instabile tra attori con obiettivi contraddittori definisce una situazione che può evolversi rapidamente in direzioni imprevedibili, rendendo ogni mossa tattica potenzialmente decisiva per l'esito finale della partita strategica in corso.